Une préface d'un livre précieux — 08/07/2025

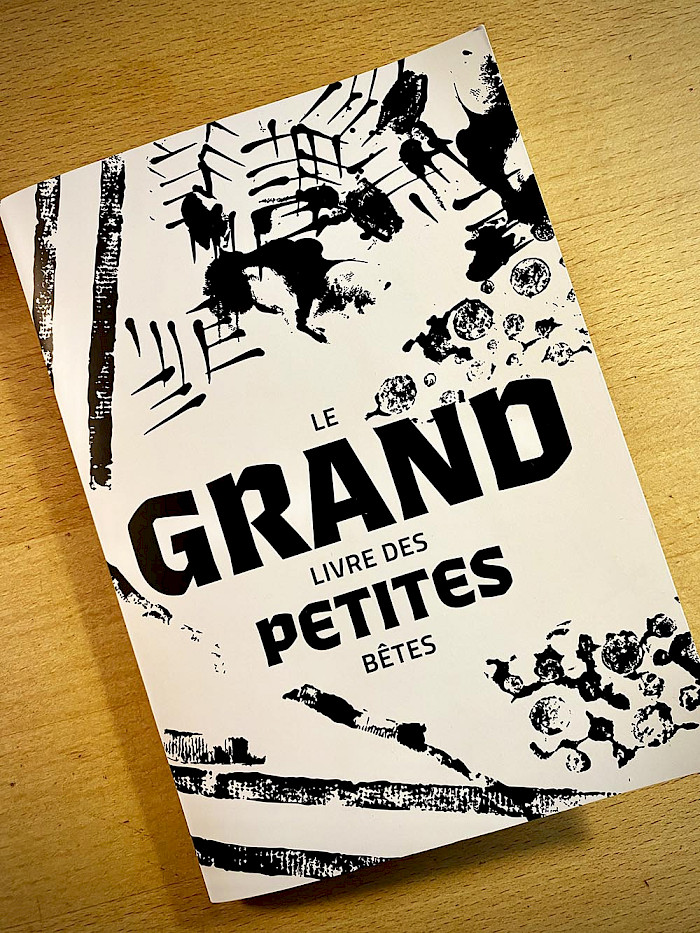

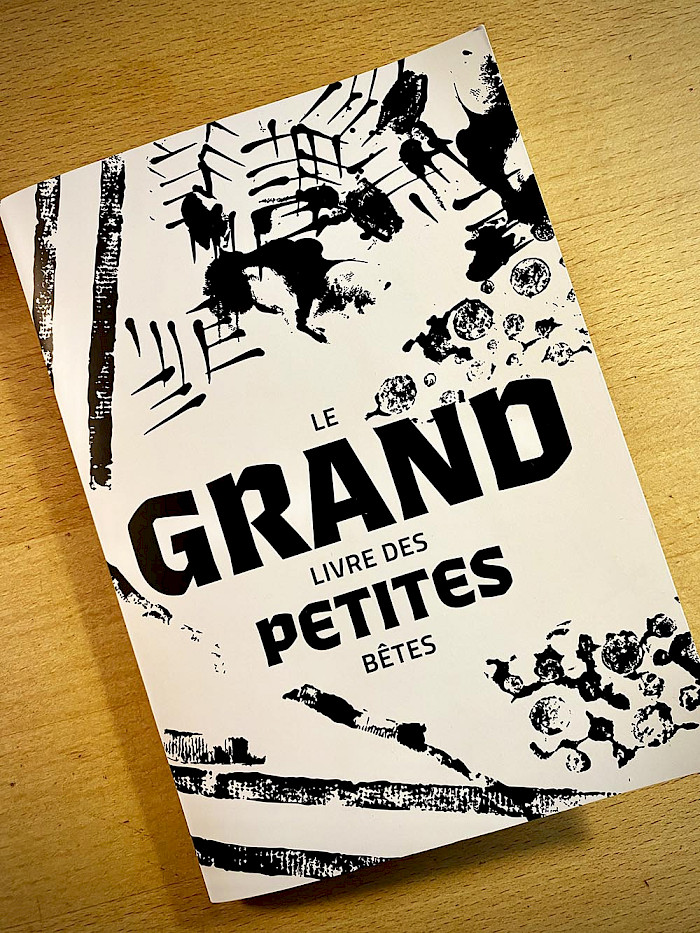

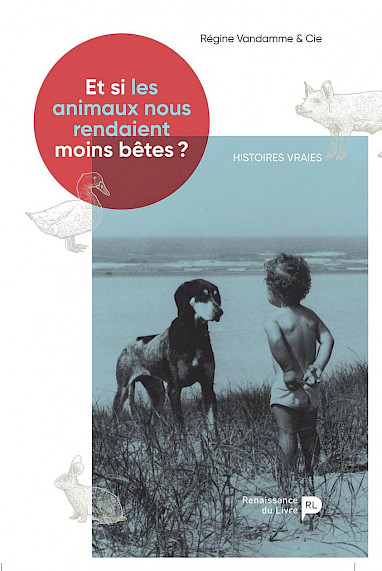

Petit bonheur à partager, la publication d'un livre à petit tirage qui est né dans une école près de Cahors, en France. Quelque chose se passe là-bas avec les amis qui y travaillent. Les enfants y ont créé des bestioles imaginaires, j'ai écrit des poèmes pour les accompagner et puis la préface que je vous livre ici : elle contient de l'essence de conviction. Bonne dégustation.

Les lendemains qui enchantent se préparent doucement, loin des discours pompeux, des rodomontades et des marchands du grand commerce international qui aimeraient tant que nous ne soyons plus que consommateurs consumant jusqu’à notre propre conscience.

Cela commence dans une cour d’école. On y sème des graines d’humanité, on arrose avec tendresse, on soigne par l’empathie et par l’exigence bienveillante. C’est un travail très patient de poète-jardinier, de pédagogue du terreau qui sait garder les pieds sur terre en contemplant les étoiles qui scintillent dans les yeux des enfants et parfois, le désarroi qui fait chavirer le regard des parents.

Il faut distiller chaque jour des doses de poésie et de l’essence d’imaginaire en favorisant l’éveil des consciences. Pardi ! C’est qu’ils vont en avoir besoin, les mômes, pour trouver des solutions nouvelles dans ce monde en souffrance qu’on va leur laisser. Mais j’ai confiance en eux. Ils vont tracer leur chemin. La vie d’ailleurs crée toujours de nouveaux sentiers. Ce sont eux qui vont les défricher. D’autant plus qu’ils auront acquis les outils nécessaires dans cette petite école de Lamagdelaine que j’aime tant, où les enseignant-e-s qui y travaillent avec tant de passion et d’amour les leur transmettent. Ils y acquièrent les bases si essentielles qui construisent notre humanité : le goût des mots qui permet de penser, la curiosité pour toute chose, la musique des mathématiques, l’art d’apprendre qui conduit au véritable plaisir et le tissage social où les différences s’entremêlent pour créer une société digne.

Je n’idéalise rien. Je sais que nait ici cette culture qui nous conduit à se sentir joyeux d’être un être humain en ayant conscience de ne l’être jamais assez.

Soignons donc patiemment les rhizomes qui nous réunissent. Ils sont de plus en plus solides, rampent bien au-delà des frontières, traversent les murs d’indifférence, résistent au cynisme, à la morbidité et aux soubresauts violents des vieux systèmes patriarcaux qui s’effondrent.

La vie palpite dans nos alliances et nos complicités créatives.

Ce petit livre où grouillent d’improbables bestioles imaginaires est le début d’une réévolution douce.

Avec toute mon affection,

Dominique Maes

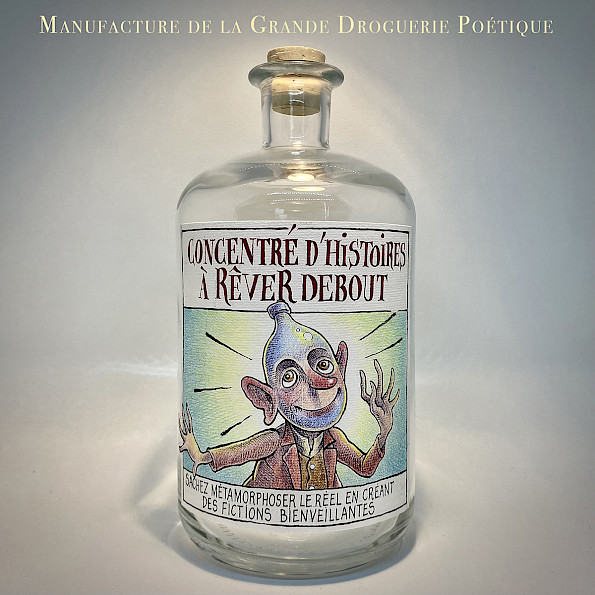

Camelot Poète et Président Directeur Généreux de la Grande Droguerie Poétique

Chronique poétique du quotidien 34 — 21/03/2025

Cette chronique a été publiée par la cellule Epicure, Etudes Pédagogiques Internationales et Culturelles de Recharche et d'Echanges.

Éloge du cabinet de curiosité

Cela commença lorsque j’étais un petit enfant étonné d’être vivant et jouant sur la plage d’Ostende ou contemplant le sentier qui se perdait dans la pinède, derrière la maison de mes grands-parents.

Il y avait là des milliers de coquillages aux formes étranges, usés par la mer qui les avait roulés et polis sur le sable abrasif. Il ne restait parfois d’eux qu’une simple et splendide spirale que je rangeais au fond de ma poche où elle retournerait bientôt à la poussière.

Il y avait ici des insectes minuscules et somptueux à la carapace iridescente ou ces longues cohortes de fourmis affairées portant des charges colossales. J’aimais perturber leur procession par la chute d’une brindille et observer la nouvelle formation de leur trajectoire mécanique.

Cela se poursuivit plus tard par des collections improbables, des accumulations d’objets, un goût pour le bizarre, pour les disques anciens, par les livres qui continuent de m’envahir, par la découverte de musées, de pays et de personnes dont chacune contient une histoire singulière qu’elle ne demande qu’à raconter.

Le monde est un splendide et infini cabinet de curiosités.

Mais je dois une sorte de révélation au Musée du docteur Spitzner qui rassembla des curiosités anatomiques parfois douteuses dans le but d’éduquer et de terrifier les classes laborieuses, fascinant surtout les surréalistes belges qui visitèrent sa collection installée tous les ans au milieu de la Foire du Midi, à Bruxelles. En ce temps-là, on exposait aussi les monstres, un mouton à cinq pattes et la plus grosse femme du monde.

Et si je ne sais (mais je suis curieux !) où sont entreposées aujourd’hui les statues de cire si épouvantablement réalistes, les bocaux contenant des fœtus monstrueux, les têtes réduites ou la grande peau humaine tannée, je suis certain que ce cabinet de curiosité là a contribué à l’envol de mon imaginaire.

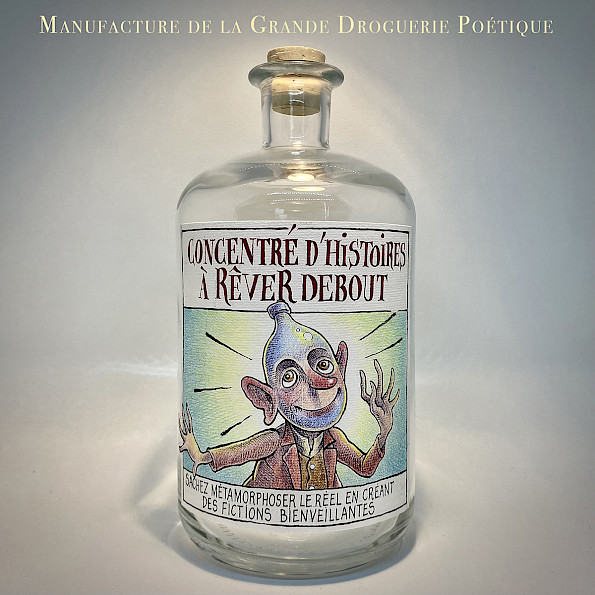

Devenu aujourd’hui Président Directeur Généreux de la Grande Droguerie Poétique, premier magasin de produits qui ne se vendent pas mais qui distillent de l’essence d’essentiel en accumulant les idées fioles, je reconnais et rend hommage à tout ce qui m’a précédé et que je suis toujours aussi curieux de découvrir encore. Car si cela aura une fin – je ne suis pas dupe de mon désir d’immortalité qu’exprime la collection - je ne serai jamais rassasié.

Vous non plus, curieux que vous êtes puisque vous me lisez !

Vous fréquentez avec délectation ces musées dont les origines furent souvent les collections singulières de quelques honnêtes ou plus farfelus hommes des siècles passés. Même le British Muséum s’enracine dans les collections botaniques de Sir Hans Sloane.

Ne frissonnez-vous pas dans ces petits musées d’une province oubliée où des objets dont l’usage ne nous est plus connu émeuvent par le poli de leur manche si souvent manipulé par l’artisan ? N’êtes-vous pas rêveurs devant quelques amulettes et talismans, produits par d’antiques superstitions ? N’êtes-vous pas fascinés par ce joli meuble du XVIIIe siècle, chef-d’œuvre d’un ébéniste virtuose qui témoigne de la passion d’un petit marquis pour les choses de la Nature ? Et de la même façon, ne courrez-vous pas vers ces expositions d’art contemporain qui n’est, après tout, qu’un chantier permanent de curiosité exacerbée ?

Si ce n’est pas le cas ou si vous désirez encore fortifier cette qualité qui fait de nous des humains (n’allez pas me dire que c’est un vilain défaut !), nous vous recommandons l’utilisation quotidienne de notre Cure de Curiosité. Elle provoque bien évidemment de magnifiques effets secondaires : ouverture du cœur et de l’esprit, passion scientifique autant que poétique, joie de vivre et appétence vivifiante, empathie et soif inextinguible des diversités culturelles.

Dans ce monde où quelques-uns voudraient réduire et museler les imaginaires susceptibles de trouver d’indispensables solutions nouvelles nécessaires à nos prochaines adaptations, il est vital de redécouvrir, créer et multiplier les petits et grands cabinets de curiosité.

Chronique poétique du quotidien 33 — 24/01/2025

La beauté

Dans tout ce tohubohu, ces tracas, ces tralalas, ce brouhaha, nous ne la voyons pas. D’autant plus que des malotrus ont un mauvais goût si puissant qu’ils lui font écran. Quittons donc leurs médias médiocres et pour ne pas être davantage à cran, fermons la boite à images si peu sage. Ouvrons les yeux, les mains, les narines, le cœur, enfilons nos godasses, prenons le chemin de traverse, le sentier qui serpente, la bonne pente (quittons la mauvaise !), et retrouvons le bon sens de nos cinq sens.

Ça y est ? Vous respirez ? Prenez un peu de repos et goûtez le rythme de mes mots. Je vous sens encore inquiet. Le manteau noir du désespoir s’accroche à vous. Avec douceur, mais fermeté, nous allons le déchirer, le tailler en haillons qui s’accrochent, mais s’effilochent. Faisons-lui les poches.

Il ne s’agit pas de refouler la moindre chose. Touillons dans la poussière la plus amère et éveillons-nous en la lançant dans la lumière. Ce sera notre façon de résister à ce qui veut nous aliéner et nous immobiliser dans la terreur.

Vous avez vu ? C’est déjà très joli, cette poussière qui scintille. Voilà l’amorce du remède, une spécialité de poète : l’émergence incongrue d’un premier émerveillement. Il suffit de savoir la capter même dans la pire des calamités, catastrophes, génocides, triomphes de la bêtise avide. Nous allons souffler sur les braises d’un futur feu de joie.

Bien sûr, palotins, sinistres ministres, enfant président et sbires ubuesques ont l’air de prendre du pouvoir, ivres d’orgueil, fiers de leur vulgarité proclamée, de leur absence d’élégance, de leur violence assumée, mais ils ne sont gonflés que par l’importance que nous leur donnons. Reprenons notre souffle et ils ne tarderont pas à dégonfler, la panse crevée par la réalité qui, tôt ou tard, annihilera leurs rodomontades et les feront débouler de leur piédestal et de l’illusion du pouvoir.

Ah ! Le pouvoir ! C’est que l’humanité n’en a pas encore fini avec cette maladie-là. Il faudrait qu’elle se soigne avant que cette infection ne lui fasse la peau. À force de vouloir imposer sa domination à son chien, au voisin, à sa femme, à la terre, à la mer, à l’espace, le vieux guerrier obsolète, l’enfant gâté et même pourri qui n’a pas de limite, crèvera en entrainant les autres, dans le désert morbide que son avidité aura engendré.

À moins que… nous n’ouvrions les yeux, les mains, les narines et le cœur, que nous enfilions nos godasses et prenions enfin le chemin de traverse en retrouvant le bon sens de tous nos sens et les trésors du corps. Ce n’est pas difficile. C’est à portée de main ou de l’œil ou du pied. Il suffit de s’arrêter un instant. Et de la contempler.

Elle est là, la beauté : dans la rue, au fond du jardin enneigé, dans des petits riens ou des opéras grandioses, dans une seule note, un seul son ou toute une symphonie, dans la voix sublime d’une femme qui n’est plus ou dans le murmure suave de celle qui est si vivante, dans le dessin qui fut tracé dans un instant de vie et dans le trait qui n’est pas encore advenu, dans le tableau qui a traversé des siècles et dans celui qui n’a jamais été achevé, dans le mot tu qui sera dit un jour et dans la phrase qu’on gardera pour soi, dans le vol calme d’un oiseau de passage, dans la lumière du matin qui vient caresser ton visage, dans un sourire, dans un grand rire, un tout petit baiser, dans l’animal qui te fait confiance, dans la complicité d’un ami qui te comprend lorsque tu restes muet, dans la lettre que tu reçois, dans le moment qui jaillit spontanément ou après des années d’apprentissage, dans l’instant parfait que tu ne connais pas encore, mais où tout se sera mis en place pour que tu la perçoives enfin et qu’elle jaillisse en t’éclaboussant de lumière.

Marche vers la source qui ressource.

Nous ne sommes pas en bout de course.

Chronique poétique du quotidien 32 — 10/01/2025

Ah ! Comme il est joli, mon petit pays : tout en nuances de gris, des gammes infinies de pluies, des habitants réjouis, un peu endormis, évitant les ennuis en grands spécialistes des compromis. Et voilà qu’un des palotins des phynances, roquet insolent et carnassier — il en existe d’autres qui pratiquent comme lui la politique en hystérique —, vient perturber notre basse-cour faisant caqueter, entre autres, les gens de plume. Il s’agite et aboie dès qu’il le peut ses slogans indigents que s’empressent d’amplifier des médias obsédés par l’augmentation de leur taux d’écoute. Il nous mordille les chevilles pendant la sieste et vomit finalement sa haine de la culture sur nos tapis. Malappris.

Il aime surtout et avant tout que l’on parle de lui à n’importe quel prix, sachant que comme pour un produit de lessive, il faut clamer son nom le plus souvent possible pour qu’on le retienne lorsque nous ferons nos petites commissions aux prochaines élections.

Et puis il n’apprécie guère que la culture et l’éducation soient populaires, encore moins lorsqu’il s’agit de les rendre permanentes, préférant la petite musique lénifiante d’une pensée unique travestie en spectacle permanent du grand divertissement. Fermons l’écran.

Et sachons le laisser gigoter en pantin désarticulé en prenant l’habitude de ne le point nommer. Pas la peine de lui faire cet honneur. Vous imaginez sa rage, lui qui aime tant le tapage. Abandonnons-le dans les oubliettes de sa médiocrité sans pour autant, ne serait-ce qu’un instant, croire à la supériorité des cultureux dont sans doute, nous faisons partie.

Mais parlons-en de la Culture avec un grand Cul. Pour qui se prend-elle depuis si longtemps ? N’a-t-elle pas fini par lasser trop de gens avec ses grands airs et son obscure prétention qui cache souvent sous ses discours abscons un vide abyssal ? N’a-t-elle pas préparé le propos rageur et dressé d’une certaine façon le roquet auquel nous faisons ici allusion ?

Il est temps qu’elle comprenne sa multiplicité et son polymorphisme et ne se retrouve pas confinée, confisquée par quelques prétentieux à l’indignation facile qui ronronnent en circuit fermé.

Nous préfèrerions fêter le pluriel des cultures qui s’entrecroisent, fusionnent parfois, s’enrichissent par des origines multiples. Elles doivent se défendre d’être figées en une seule identité, devenant l’étendard du pouvoir dominant et rester modestement en mouvement permanent, indispensables comme la vie.

S’il le faut vraiment et cela peut être utile pour résister à l’abêtissement orchestré par les palotins du libéralisme dont notre gigoteur est la caricature, il est temps de faire vivre et palpiter le ministère permanent des cultures. Pas la peine de les enfermer dans un immeuble labyrinthique où elles seraient asphyxiées. Elles doivent être animées et vivifiées par chacun de nous. Ouvrons les oreilles, déplaçons-nous, régalons-nous, écoutons-nous, causons, chantons plus fort, dansons encore comme nous le voulons, imprimons les p’tits papiers, faisons vibrer les murs. Il n’y aura jamais assez de cultures. Bienvenue dans l’aventure.

Chronique poétique du quotidien 31 — 02/01/2025

C’était bien. Chaleureux et un peu fou comme il se doit. Nous avons su rester presque raisonnables, mais nous nous réveillons quand même légèrement brumeux et en décalage horaire pour le premier jour de l’an.

Nous avons traversé le réveillon avec de vieux amis et quelques inconnus qui se sont rajoutés au groupe. Nous nous sommes serré les coudes et tenu les côtes à s’en décrocher les mâchoires. Et le temps a passé. Il passe tellement vite, ce salaud.

C’est pourtant lui que nous avons fêté en nous promettant que l’année sera belle et bien bonne dans sa nouveauté proclamée en feu d’artifice. Nous nous sommes souhaité le meilleur à commencer par la santé. C’est banal, mais cela ne peut pas faire de mal, surtout à l’ami que nous savons malade, mais auquel nous n’avons demandé aucune précision pour ne pas risquer de gâcher la fête.

Et nous avons bu, un peu plus que d’habitude, le cœur au chaud, la tête pleine de paillettes, le corps enguirlandé par la musique. Nous avons dansé, même celles et ceux qui ne le savent pas.

Ce matin, nous nous retrouvons sur la route. Éberlués, nous la reconnaissons. C’est la même qu’avant. Nous marchons plus ou moins vaillamment et l’air piquant fait du bien. Il nous remet les idées en place et permet d’éliminer les toxines. Aujourd’hui, nous déjeunerons d’un repas léger, nous boirons de l’eau, nous éviterons encore d’écouter les informations, mais nous penserons avec une pointe de culpabilité au génocide en cours, aux humains sacrifiés par les serviteurs de Thanatos, aux solitudes effroyables et égoïstement à tout ce qu’il nous faut prochainement résoudre. Nous nous contenterons d’envoyer quelques messages à ceux qui tiennent vraiment à nous la souhaiter bien bonne.

Nous savons très bien que rien n’a changé, que nous poursuivons le chemin construit par ce qui précède et par les prochaines péripéties de notre vie, les bonnes et mauvaises rencontres, les joies et les peines, les passions et les peurs, les enthousiasmes et les désillusions, les hasards des complicités, la ferveur des indignations… Peut-être la vie nous attend-elle au tournant ? Ce sera bien. Ce sera pire. Ce ne sera peut-être rien ou nous atteindrons les illuminations des instants de grâce.

Nous marchons. Nous nous souhaitons la bonne année et nous jouons le jeu.

Chronique poétique du quotidien 30 — 29/11/2024

Chronique du réel écrite à partir d’une de mes nombreuses rencontres « PECA » - Parcours d’Éducation Culturelle & Artistique (Fédération Wallonie Bruxelles) - dans une école de Bertrix en Belgique.

Cherchant son souffle, il tentait de surnager dans mon flot de paroles. Je le percevais du coin de l’âme. Il s’accrochait bravement, un grand sourire en guise de bouée. Mais je voyais bien qu’il allait être bientôt submergé. En bon camelot poète, je me devais d’endiguer et de canaliser. Je ralentis le débit des mots émus.

Je trouvai le rythme pour brasser les idées qui se bousculaient, entraînées dans le courant de l’intervention poétique. Ce n’est pas tout de jeter des bouteilles à la mer, de croire aux messages et à l’essence de sens, il faut aussi capter les SOS que certains naufragés vous retournent.

C’était un grand gaillard qui dépassait d’une bonne tête ses condisciples. Cheveux blonds et courts, bras musclés, un homme déjà parmi les gamins. Rescapé ukrainien, il s’était échoué ici, dans cette ville ardennaise si paisible. Il apprenait le français et reprenait des études dans une école où les adolescents de son âge sortaient à peine et avec prudence de l’enfance. Son accent était rugueux, ses phrases maladroites, mais il dégustait mes paroles avec une attention soutenue et captait parfois avec un peu de retard mes métaphores saugrenues qu’un camarade dévoué tentait discrètement de lui clarifier. Et il riait comme les autres de mes produits imaginaires et de mes potions pataphysiques tragi-comiques. Devenant soudain sérieux, son regard me faisait comprendre qu’il avait déjà encaissé une bonne dose d’absurdité de ce monde et sans doute pire, puis ses yeux à nouveau enfantins pétillaient devant un flacon rempli de jolis sentiments.

Et c’est avec un sourire au coin des lèvres qu’il se mit immédiatement au travail lorsque je proposai à chaque élève de créer à son tour la ou les potions imaginaires qu’il aimerait utiliser quotidiennement pour sublimer le réel, résoudre les problèmes ou tout simplement sauver la planète. Je recommandai encore la distillation d’une dose de joie, excellent remède pour résister à tout ce qui nous voudrait tristes.

Certains pouffèrent et munis de leur téléphone portable cherchèrent l’inspiration stéréotypée, les mots pour la dire et surtout les images croustillantes nécessaires pour jubiler en potaches en provoquant gentiment la prof de français avide de poésie plus élégante, originale et sensible. Mais lui, très concentré, se mit à calligraphier en cyrillique un seul mot. Pas d’hésitation. Il choisit le flacon adéquat, mesura les dimensions de l’étiquette et y imposa son graphisme. Dans sa langue, il traça le mot : « Chance ».

Plus tard, il m’exprima sa joie d’avoir participé à l’atelier et me confia une mission : transmettre son message à celles et ceux que j’allais rencontrer dans ma démarche. Certains viendraient peut-être d’Ukraine, d’un autre pays aussi peu chanceux ou auraient simplement ce privilège d’être nés ici, de rester en vie sans devoir y penser et de pouvoir préparer un avenir tandis que tant d’autres dans le monde sont sacrifiés à des choses qui les dépassent.

J’ai rangé mes bocaux, mes fioles, mes remèdes qui ne sont pas qu’imaginaires.

Je vous en parle et je les apporte dans d’autres écoles, sur d’autres scènes, dans des musées ou je les présente au coin d’une rue, dans mon laboratoire mobile. Je croise des regards perdus, des lueurs d’espoir, des yeux ensommeillés, des sourires goguenards, des bouches un peu blasées, des moues incrédules, des visages surpris, des éclats de rire, des poitrines qui soupirent et s’apaisent, des mains qui applaudissent, des gestes d’empathie. Je reçois de l’enthousiasme en semant les graines d’une révolution douce qui aide à préserver ce qu’il y a de beau en chacun de nous.

J’essaye d’éveiller au moins pour un instant, la conscience que nous sommes en vie et que c’est une chance.

Chronique poétique du quotidien 29 — 22/11/2024

Pour avoir utilisé le bois de plusieurs de ses congénères dans la construction de ma maison, je lui devais bien cela. Il ne faut pas vivre en ingrat. Je l’ai planté dans mon jardin avec ma fille, quant elle était petite. C’est dire si ce fut un instant d’amour. Je sais qu’il l’a senti. Chacune de ses feuilles en frisonne encore.

Je le respecte. Il n’est pas question de le tailler pour le façonner à ma convenance. C’est un hêtre libre. Je ne veux pas limiter son envergure et je le laisse étendre ses branches vers le ciel, plonger ses racines dans la terre. Il grandit bien.

Ma fille a poussé plus vite. Elle quitte de plus en plus souvent le nid pour roucouler ailleurs. C’est la vie, me dit l’arbre dans un murmure. Ne t’en fais pas, vieille branche.

Je vois ma belle oiselle déployer ses ailes. Moi, je perds un peu mes plumes mais je m’accroche à mon panache. Et puis, j’ai cet ami calme, apparemment immobile, et haut en couleur qui me fait comprendre par sa ramure que l’automne est là et que nous pouvons flamboyer encore. Hêtre ou ne pas être. Tout est là.

Il m’offre sa splendeur sereine et me rappelle les cycles de la vie. Ses feuilles vont brunir. Elles formeront son manteau d’hiver. Puis le lent frémissement de ses bourgeons le dépouillera pour faire place à l’insolence printanière et à la crudité d’un feuillage neuf. Moi aussi j’espère être encore vert au prochain printemps.

Je vais suivre l’exemple et me reposer un peu, hiberner tranquille en laissant s’entrelacer mes racines avec celles de la belle dame qui m’accompagne et créer des rhizomes pour aller vers la vie en évitant les os de Thanatos.

Tiens, je sens germer les idées nouvelles. Sous leur cosse, frétillent des pensées précoces. La joie est là, à portée de la main. Je touche du bois, celui de mon ami dont les feuilles d’or frémissent d’émotion. Il faut toujours prendre le temps de caresser un arbre et se fortifier à la source de sa beauté. Santé !

Chronique poétique du quotidien 28 — 15/11/2024

Le mois de novembre s’allonge hors-saison. Il est un peu faux-cul, ni chaud, ni froid, collant et brumeux. Il cache ses intentions. Peut-être n’en a-t-il pas, s’étirant paresseusement vers l’hiver en s’éloignant de l’automne.

Tu crois encore à la promenade somptueuse dans la flamboyante lumière d’octobre qui incendie les feuillages et aux couchers de soleil sur la Mer du Nord qui se maquille en carte postale. Tu t’en vas à Ostende, espérant les émerveillements de Spilliaert et les ensortilèges.

Mais en traversant la ville, tu comprends rapidement que les marchands de chaussures et les chaînes de magasins qui font fabriquer leurs chiffons de luxe en Inde ont exproprié les mystères anciens. Et arrivé sur la digue où il n’y a plus personne, la nuit te tombe sur les épaules.

Tu pourrais faire comme tout le monde : t’abriter derrière une casserole de mauvaises moules, mâcher les frites molles, te cramponner à une table qui tangue dans un bistrot surpeuplé et t’abrutir du brouhaha. Mais tu sens bien que le vent se lève, qu’il faut toujours tenter de vivre et tu refermes ton manteau.

Tu vas marcher, promeneur solitaire, en dédaignant la dernière baraque qui te propose ses churros. Tu es écœuré par l’odeur de friture et la tristesse du marchand. Tu as faim d’autre chose. Tu avances dans la nuit. Tu rentres dans le tunnel. Tu perds tes dernières illusions. Tes poches sont trouées. Mais tu avances. Tu n’attends plus rien, simplement heureux de sentir le travail des muscles de tes jambes.

Sous les réverbères qui ponctuent ton chemin, tu croises de temps en temps l’ombre de toi-même. Elle porte un haut de forme et un grand manteau. Tiens ! Mais le voilà, ton Spilliaert. Les ombres se dédoublent. L’une soulève son couvre-chef. La seconde lui répond poliment.

Tu dépasses le casino. Les jeux sont faits depuis longtemps. Tu rejoins les arcades où résonnent tes pas, la voix de Marvin Gaye et celle d’Arno. Tu boirais bien une bière, mais il n’y a plus ici le moindre estaminet.

Il est temps de descendre sur la plage, de s’enfoncer un peu sur le sable émouvant et de s’immobiliser un instant devant la mer indifférente qui vient mourir paisiblement à tes pieds. C’est le bout du tunnel. Là-bas, à l’horizon, tu distingues une légère luminescence. Cette nuit, des humains désespérés se noieront peut-être en tentant de la rejoindre.

Chronique poétique du quotidien 27 — 01/11/2024

Devenus adultes, nous nous penchons prudemment vers elle. Elle n’est pourtant pas loin, à l’échelle d’une vie, mais déjà on s’en méfie. Nous la regardons de haut. Nous l’avons quittée. Elle a fait son temps. Nous osons même un peu de condescendance, car nous nous prenons désormais très au sérieux en jouant notre rôle dans le théâtre social tandis qu’elle palpite et trépigne toujours en nous. L’enfance se glisse dans nos coulisses.

Jouant très consciencieusement au magasin imaginaire grâce à mes produits poétiques, je la rencontre souvent. Je fais ma tournée des classes, visite des écoles bien différentes de celle que j’ai connue. Je suis fournisseur de culture, de créativité et de poésie pour les jeunes humains qui y sont regroupés. Je redécouvre l’enfance. Et ce n’est ni le paradis ni l’enfer.

L’enfance s’ennuie parfois un peu, prend des coups et s’amuse aussi. Elle a souvent mal au cœur. Elle éclate brusquement de rire et pleure en découvrant son sang perler d’une toute petite écorchure. Elle est blessée plus profondément par une histoire d’adulte qu’elle ne comprend pas. Elle cherche son papa qui a quitté sa maman ou un frère disparu dont on ne lui parle plus. Elle croit que son chien ou sa grand-mère sont montés au ciel, mais se demande si, à la longue, il n’y aurait pas trop de monde là-haut. Elle commence à réaliser que nous sommes mortels, que c’est difficile à admettre et cherche un élixir pour que ses parents ne meurent jamais. Elle se méfie de vous, mais vous fait confiance soudain. Elle vous offre alors une vraie déclaration d’amour écrite avec de magnifiques erreurs d’orthographe et des cœurs roses sur un bout de papier arraché d’un cahier. Elle se fera un peu gronder pour cela. Elle ose dire tout ce qu’on ne dit pas, mais s’enferme parfois dans un mutisme obstiné. Elle vous remet en cause. Elle sait poser toutes les questions qui n’ont pas de réponse. Et puis surtout, elle s’émerveille d’un rien : un petit papier, caillou, bout de bois, carapace, feuille morte qui deviennent trésors poussiéreux au fond d’une poche. Et lorsqu’elle imagine quelque chose, cela devient vraiment vrai.

Quand elle crée à son tour des potions imaginaires, c’est pour transformer l’école ou une sœur ou les méchants comme Poutine. Et les élixirs révèlent un petit garçon qui d’habitude ne dit pas grand-chose, proposent un monde nouveau où règne la paix, sauvent la planète et surtout les animaux de la pollution et de la bêtise des hommes. Mais l’enfance est aussi cruelle et implacable comme la vie. Ne vous y trompez pas ! N’allez pas l’idéaliser par nostalgie. Elle trouve le mot qui fait très mal. Elle balance la critique qui fait mouche pour celui qui manque de confiance. Elle remet en cause la certitude qui vous fait tenir debout. Elle dissout les bonnes intentions. Et puis elle passe l’éponge sur le tableau devenu trop noir.

Alors vient la récréation. Elle abandonne sans hésiter tout ce qu’elle a créé avec tant de concentration pour s’envoler ailleurs avec un grand cri de joie qui résonne dans les couloirs du bâtiment.

Je reste seul dans la classe devenue chantier enchanté. Je range mes flacons et mon matériel de camelot. Il faut reprendre la route qui m’attend.

Je songe à l’enfant que je fus et qui s’étonne toujours en moi d’être là. L’enfance n’est pas éternelle. Elle vous donne des ailes ou vous les brise parfois.

Chronique poétique du quotidien 26 — 18/10/2024

Ce n’est pas rien le travail de camelot poète.

Je pose mes flacons dans la belle bibliothèque après avoir monté les caisses, porté mes valises, surmonté ma fatigue. Je la sens se loger sournoisement entre mes épaules et dans mes pensées qui se bousculent. Il faut reprendre pied. Le public scolaire arrive. Je vais passer ma journée avec des adolescents sceptiques qui, malgré leur méfiance, sont sensibles à mes enchantements et cachent leur petit cœur sous leur blouson caparaçonné.

Brouhaha dans le couloir. Résonance du béton. Rires goguenards et bonjours timides. Vague inquiétude du professeur de français. Je savoure l’amertume du café offert par la bibliothécaire. Et puis, comme le silence se fait, je me jette à l’eau en prenant garde de ne pas nager trop vite. Il s’agit qu’on me suive dans mon tourbillon de paroles. Je brasse les idées pendant une heure, cherche l’instant de grâce, perçois l’éveil d’un émerveillement dans un regard surpris et le rouge d’une joue. Je reprends mon souffle. Pause. Second groupe. Je déjeune. Je ne me tais plus. Je raconte des histoires en grignotant mon sandwich. Je plonge dans de nouvelles anecdotes. J’enchaîne. Nage, papillon ! Et la dernière intervention de l’après-midi se termine.

On ferme. Je recommencerai demain et ce sera différent. Je retrouve ma voiture et l’itinéraire qui me conduit vers ma tanière passagère. L’espace y est réduit à l’essentiel et comme je déborde d’énergie, je ne peux m’enfermer. Je choisis plutôt de marcher dans cette nature qui n’attend personne.

Et me voilà parfaitement seul, hors saison, hors contexte, promeneur incongru en imperméable urbain.

La route est d’abord bordée de quelques rares maisons de vacances aux volets clos, terrasses moussues envahies de feuilles déjà mortes, tables et chaises vermoulues enchaînées de rouille. Dérangées par ma présence, des corneilles croassent leur indignation. Je passe. Je frissonne et descends peu à peu vers la rivière qui chante sourdement. Les arbres et moi l’écoutons respectueusement. L’asphalte craque çà et là, creusé de nids de poule et déformé par les racines qui serpentent sous sa peau. C’est la fin du chemin. Il se termine ici. Dans l’eau. Encore un pas et les tourbillons enlaceraient mes chevilles. Je pourrais me laisser faire, suivre l’invitation perverse d’une Vuivre que j’imagine et devenir esquif, chiffon mouillé qui part à la dérive. Le courant est fort. La rivière m’entraînerait volontiers tout en grignotant cruellement les berges. Ses méandres moelleux me murmurent : « laisse couler, mon ami, laisse couler… ».

Je m’ébroue. Je sens la bonne fatigue m’envahir et la faim me tarauder. Allons, il est temps de remonter la pente.

Chronique poétique du quotidien 25 — 04/10/2024

Tu t’en vas dans la campagne, poussé par ce besoin d’espace et de respiration. Sans doute cherches-tu à ressentir plus intensément que jamais, la vie qui passe et les petits bonheurs. Cours-y vite, ils vont filer, comme disait l’autre.

Il fait un peu plus frais. L’automne se met en place. Il prépare son décor en entrainant quelques feuilles à jouer les mortes. Franchement, elles pourraient faire un effort, s’accrocher encore un peu. Comme toi.

Car Thanatos te bouscule. Tu aimerais bien qu’Éros disperse le tas d’os féroce. Là-bas, à quelques kilomètres à peine de ton petit pays privilégié pour quelque temps encore, il pleut des missiles façon 1984. Les civils ne savent pas très bien où ils vont tomber. Ils cherchent bien à s’éloigner du pire, fuyant vers le nord, partant vers le sud. L’horreur est absurde et ils disparaissent soudain, femmes et enfants, déchiquetés et ensevelis sous les décombres de leur immeuble ou dans les débris de leur camp de fortune. Ils basculent dans l’abstraction d’un reportage ou sont niés dans des chiffres qui dissolvent leur individualité.

Des hommes isolés dans une identité meurtrière meurent aussi dans l’explosion de leur bipeur perversement piégé. L’ingéniosité humaine n’a aucune limite quand il s’agit de faire perdurer ses pulsions les plus archaïques. Désormais, la barbarie est électronique.

Le Grand Macabre frotte ses phalanges décharnées. L’humain est capable de générer son propre charnier.

Et puis, voilà que la nature se déchaîne. Chercherait-elle donc à se libérer de quelque chose ? Il parait qu’elle serait déréglée. Mais c’est peut-être une interprétation bancale de notre espèce anthropocentrée ? La vie n’a-t-elle pas toujours trouvé tout au long de son improbable et miraculeuse existence, une façon de se débarrasser de ce qui la parasite et l’épuise ?

Il faut que tu te calmes. L’essentiel n’est pas d’avoir toutes les réponses, mais de se poser les bonnes questions. D’accord. Mais respire !

C’est déjà un privilège de pouvoir le faire. Tu penses aussi à tes vieux amis. Quelques-uns ne sont plus là. D’autres luttent pour y rester. Toi qui es chanceux, tu promènes tes chiens. Et l’amour te tient éveillé.

Des nuages se séparent. Une lumière incandescente les transperce. Un oiseau surgit des buissons. Ton chien qui ne demande qu’à jouer le poursuit.

Voilà que soudain, une incroyable chaleur t’envahit. Tu laisserais bien jaillir ce sanglot, couler quelques larmes. Tu sens tes jambes, ton ventre, ton sexe. Tout ton corps pense, bien éveillé. Tu as bien compris et c’est ta seule sagesse, que tout ne se passe pas dans la tête. Tes bras, tes mains, ton cœur battant et tes pieds qui exigent la promenade, tes sens exacerbés, te rappellent que tu es vivant. Veinard !

Il est temps de rentrer pour écrire à quelques amis choisis qu’ils le sont aussi.

Chronique poétique du quotidien 24 — 13/08/2024

Chronique poétique d’une villégiature

On part loin de ses habitudes. C’est une chance. On la savoure.

On fait le vide sauf dans ses bagages où l’on a entassé des vêtements inutiles et quelques livres que l’on n’aura pas l’occasion de lire. On se contente très vite de l’essentiel pendant ce temps suspendu. Il fait très beau. La même chemise, le même pantalon seront rincés le soir et portés le lendemain matin. On relira vingt fois le même poème.

On se retrouve, on se ressource dans les collines d’Auvergne, désertées par le tourisme de masse. Il faut marcher dans des sentiers qui n’existent que pour vous. Ces chemins-là ne sont pas faits pour le grégaire. On traverse des villages où dorment des maisons veuves et des magasins sans chalands. Près de la fontaine qui vous rafraichit, on entend soudain le murmure d’un vieux conte. Une histoire terrifiante et délicieuse glougloute entre les pierres. Le fantôme d’Henri Pourrat l’a récoltée avec précaution et il ne vous reste plus qu’à poursuivre son ombre dans les ruelles bordées de maisons bancales qui vous conduisent jusqu’à la place du marché. Il n’en reste plus grand-chose, à peine deux échoppes. Vous y trouvez quelques légumes d’une fraicheur incomparable et des abricots délicieusement mûrs, cueillis dans le verger de la maraîchère ronde comme ses courges et de sa fille maigre et blanche comme un haricot. Mais surtout, vous découvrez l’étal d’un producteur volubile qui exhume du coffre de sa camionnette rouillée, ses tommes et sa Fourme d’Ambert. C’est du grandiose, du rustique et du vivant. Il se vante devant quelques convaincus de ne vendre ses chefs d’œuvre qu’aux vrais amateurs. Pour les autres, qu’ils bouffent le fromage mort et stérile des grandes surfaces.

On déguste. On savoure les saveurs rudes, puissantes, infinies qui vous peuplent la bouche, émoustillent les papilles. On charge le sac à dos de ces trésors odorants qui seront dévorés respectueusement, à la fraîche, en fin de dîner. On s’étonnera de leur disparition trop rapide.

Et le lendemain, nous prenons un train qui n’existe plus, mais qui traverse le pays sur une voie unique et préservée par des passionnés. Ici, le cinéma français a fait revivre Lucie Aubrac, dynamité les rails pour mieux les restaurer ensuite. Nous remontons le temps au rythme lent des wagons cahotant. On retraverse les villages que nous avons découverts à pied. Cette fois l’Hôtel de la Gare, le bar des voyageurs et l’épicerie accueillent des voyageurs morts depuis longtemps. Des 2CV et des Citroën Type H sillonnent les routes, chargées de victuailles. Dans un tournant, passe à toute allure et poursuivi par des gangsters qui jacassent la gouaille d’Audiard, le camion Willème conduit par Jean Gabin dans Gas-oil.

En face de nous, sur la banquette de ce wagon des années 60, un monsieur en complet veston, bien civil, s’est assis. Il nous a accompagnés de la Chaise Dieu à Ambert, enrubannant chaque montagne d’une nouvelle chronique, glissant adroitement du réel à la fiction à moins que ce ne soit le contraire, commentant les potins du monde et surtout de Paris où, parait-il il y eut quelques jeux, avec la sagesse et l’érudition d’un ermite ironique. Au terminus, à moins que ce ne soit au début du voyage, il s’est levé lentement, nous a salué fort aimablement en distillant une dernière anecdote et s’est dissout dans la lumière éclaboussant le quai.

Nous l’avons retrouvé devant la gare, posé dans un parterre de fleurs un peu négligées qui s’inclinant doucement, lui rendaient un hommage discret et ignoré des touristes.

Nous sommes repartis accompagnés par le sourire ambigu et les émerveillements de Monsieur Vialatte.

Chronique poétique du quotidien 23 — 04/06/2024

Elle me regarde en plein cœur et je ne bronche plus. Je retiens mon souffle. Je ne détourne pas les yeux tant les siens me scrutent intensément. Je la respecte. Je bascule.

Ce regard-là vient de loin et m’entraîne vers l’infini du néant dont elle émerge après s’être si patiemment construite dans le ventre admirable de ma fille devenue mère.

Je reste pantois, bras ballants, j’ose à peine un mouvement devant le miracle de ce corps déjà plein d’esprit. Puis elle m’est confiée. Ma main s’ouvre pour que s’y love son dos. Sa tête repose dans le creux de mon bras. Je m’enracine, arbre frémissant dont les branches ne sont plus qu’accueil. Cela pépie dans ma ramure. Le moindre de mes rameaux tremble, mes feuilles nouvellement écloses bruissent et mon tronc tente de résister à mes bourrasques intérieures. Je me veux plus solide que jamais ! Je me noue et me délie.

Elle se blottit, soupire, déglutit, ferme les yeux, grimace, tortille un peu son corps tout neuf qui apprend déjà à digérer l’amertume.

Voilà qu’à nouveau son regard transperce mon écorce en un éclair de conscience.

Elle me voit en noir et blanc, perçoit mes contrastes et même mes paradoxes. Nous n’allons pas tricher l’un avec l’autre. Un bref sourire passe sur son visage. Je suis hilare. Elle est rassurée. Elle s’endort sous mes murmures émus. Je n’ose plus parler, moi qui aime tant le faire.

Je sens qu’elle m’a adopté. Elle me fait confiance. Désormais, moi aussi.

Alors ma ramée se dresse vers le ciel. Tous mes oiseaux s’envolent, jacassent à n’en plus finir pour annoncer au soleil ébloui que Gaia, ma petite fille, est née. Et que la vie commence.

Chronique poétique du quotidien 22 — 15/04/2024

Le temps n’est-il pas venu de tondre la pelouse. On me l’a dit. Mais je n’ai pas très bien entendu. Ou alors, je n’ai pas écouté, trop occupé à contempler la vie qui grouille, gesticule et caracole sur le moindre brin d’herbe agité par le vent. C’est qu’il y a du beau monde là-dedans. Styllomatophores, testacelles et arachnides. Coléoptères et blattoptères. Anoures et soricidés. Et je ne vous énumèrerai pas toutes ces plantes dicotylédones anémochores ! Contentons-nous d’admirer le pissenlit qui ensoleille le printemps tout en préparant ses akènes à aigrettes qui partiront bientôt en goguette pour semer plus loin des constellations.

Et vous voudriez que je lâche ma tondeuse à gazon et hache menu comme un lâche tous ces animalcules et ces charmantes plantules, sans même éviter les pâquerettes fragiles, tendres et coquettes qui toujours ont séduit les enfants et les poètes. Que nenni !

Il me faudrait peut-être la tondeuse à Gaston qui permet d’éviter de trancher leur blanche collerette et qui, finalement, ne tond rien du tout.

Je me contente de m’asseoir un instant sur la terrasse qui mène au jardin. Je regarde le vent jouer avec les herbes hautes, la lumière et les ombres qui courent sur les feuillages, les hyménoptères un peu engourdis, les oiseaux affairés qui rejoignent leur nid. Ce serait un crime de trancher tant de beauté.

Et puis, il va bientôt pleuvoir.

Et puis c’est encore mouillé.

Et puis va tomber le soir.

Et puis l’heure est passée.

Je reviendrai peut-être demain contempler la vie qui fait son chemin.

Chronique poétique du quotidien 21 — 09/04/2024

J’ai fermé le portillon, mais j’ai emporté la petite clé dorée.

Celle qui ouvre le cœur de mes nouveaux amis. Nous n’avons presque rien dit. Nous nous sommes souri en nous disant merci. Et je suis parti.

Mais je reviendrai. Et si ce n’est pas le cas, car on ne sait pas grand-chose de ce que la vie nous réserve, d’autres trouveront le trésor immatériel qui fut construit : quelques mots semés entre les pavés, des émotions partagées, des regards croisés, des instants de vie, des histoires aussi multiples qu’il y a d’humains…

Tout cela n’est pas grand-chose. Il me parait pourtant essentiel. Peut-être est-ce même une raison de vivre. Les rencontres sont une nourriture qui nous fait avancer plus loin, penser davantage, créer encore.

J’ai fait mes bagages, emporté mes flacons, déjà je prépare de nouvelles valises, mais mon ombre s’accroche aux pavés des venelles de Cahors. Elle glisse sur les façades médiévales et bancales, y accroche son vague à l’âme. Et elle salue les amis qui m’ont ébloui. Elle plane encore un peu parmi eux, éblouie par ce qui s’est vécu. Puis elle glisse sur la rivière.

Je vole donc encore même si j’ai les pieds sur terre. Ce voyage-là n’a pas de fin.

J’ai déposé dans un flacon l’envol d’un nouveau papillon.

Chronique poétique du quotidien 20 — 31/03/2024

Le phylloxéra ne passera pas. Mais la vie circule, s’enracine en brisant la roche calcaire, va chercher l’eau et les saveurs profondes.

J’ai atterri en haut de la colline par surprise. Il n’y avait personne dans le lieu d’accueil. J’ai sonné, appelé les deux numéros de téléphone comme me l’indiquait l’ardoise. Seul un petit chien blanc s’est inquiété de ma présence. Puis il m’a ignoré. Je me suis résigné. J’ai grimpé encore un peu plus haut, sur un chemin de terre, prêt à la promenade en solitaire.

Manu m’a appelé. Viens. Je ne voulais pas répondre, mais puisque c’est toi. Je suis à la bourre. Il faut marcotter, terminer de fixer les vignes. Monte dans la camionnette. Les bourgeons explosent.

Je déboule. Je saute pendant qu’il démarre. Le chien m’accompagne. Nous traversons le vignoble et même si le temps presse, il ne peut s’empêcher de tout m’expliquer : l’interaction radiculaire, les cycles de la lune, la singularité de chaque parcelle. Sa passion l’emporte. Il fait des détours pour me montrer ses expériences.

Regarde là, j’ai planté la vigne dans la forêt. Taillé un peu la cime des arbres. Il faut qu’ils accueillent les nouveaux venus. On verra bien. On plantait ainsi en Italie, avant…

Je bois les paroles en rêvant au raisin à venir.

Et puis il me largue en plein vignoble. Promène-toi. Va voir les filles là-bas, de l’autre côté. Elles fixent les plans. Ça leur fera une pause. Moi, je dois bosser avec Max.

Il empoigne une fameuse binette, forme un trou où il couche une longue branche issue du pied de vigne mère. Tant qu’elle sera alimentée par le pied d’origine, la jeune pousse ne sera pas atteinte par le phylloxéra. Après, on verra. Ici les pieds ont trente ans. C’est mon père qui les a plantés. Quand il y en a un qui meurt, on marcotte. Il se tait, se concentre et courbe la branche avec délicatesse. J’y vois même un geste d’amour. J’ai compris. Je me tire. Max ne dit rien. On déjeunera ensemble à midi.

Je me promène deux heures. Je salue brièvement les deux jeunes femmes qui me sourient, mais qui ont visiblement autre chose à faire que la causette. Je m’éloigne vers le silence. J’entends le chant du coucou. Je respire. Je prends contact avec cet air et cette terre ocrée aux multiples variations de teintes. Çà et là, elle recrache des petits cailloux de calcaire blanc. Dans une parcelle, ce sont franchement des rochers. Un arbre encore effeuillé veille comme un patriarche sur le vignoble. Je longe de jeunes haies récemment plantées qui bordent les rangs des vignes. Des arbres fruitiers se mêlent aussi au vignoble. Entre les pieds de vigne frétillent les pâquerettes et les fleurs sauvages. Manu croit à l’interaction des plantes comme aux liens qui unissent les hommes.

À midi bien passé, je déjeune avec ses potes vignerons. On cause bons mots et bons vins. On ne boira pas d’eau, mais quelques vins frais, du pur jus censé rafraîchir. Vin de soif ? Mon œil ! Il me faudra, comme la vigne, chercher de l’eau.

Manu verse des curiosités. On déguste à l’aveugle. Des jus vivifiants et surprenants par rapport à leur origine : Bourgogne, Languedoc. Des vins nature qui bousculent tous les clichés. Un tannat étonnamment frais surprend des papilles pourtant bien entraînées. Et ça cause, ça s’emballe, avant de partir un peu en vrille et de parler cinéma puis de n’importe quoi.

Je sens la fatigue des jours passés m’envahir.

On s’embrasse. J’emporte du vin. Je m’envole ensuite sur les petites routes qui tournicotent jusqu’à mon refuge provisoire. Je m’offre une sieste. Et je m’endors béatement, convaincu d’avoir emmené un véritable trésor.

C’était au Clos Troteligotte, le Cap Blanc, merci à Emmanuel Rybinski.

Chronique poétique du quotidien 19 — 30/03/2024

Les enfants sont désormais en mission. Ils distribuent des potions plus que magiques qui nous éloignent du tragique. Ils pratiquent l’alchimie poétique. Avec le plus grand sérieux, ils rendent leurs parents heureux, tout étonnés de voir se transformer la réalité. Chacune et chacun a désormais du pot et les collections sont en expansion dans chaque maison.

Madame la Directrice, institutrice-équilibriste, n’est pas peu fière, mais reste calme et modeste. Elle a bien conscience que si tout a commencé aujourd’hui, il faudra recommencer demain, encore et encore, travailler chaque jour pour favoriser l’essor des petits qui grandissent et qu’il faut rendre forts : ils devront prendre soin de ce monde qui les féconde. Leur imagination apportera peut-être de nouvelles solutions.

La vie palpite ici grâce à cette nouvelle et précieuse amie ainsi qu’à tous ces collègues embarqués dans le même bateau.

Je suis monté à bord. C’est un honneur et un grand bonheur. Le vent a soufflé fort, nous avons vu le large, vogué très loin et découvert des îles pleines de trésors.

Je vais bientôt revenir au port, mais j’emporte dans mes bagages le sourire et les émotions de Marie ainsi qu’une petite clé en or qui ouvrira dès que je reviendrai, le portillon de la création.

Merci à toi. Merci à tous.

Chronique poétique du quotidien 18 — 28/03/2024

À Jean Maureille

Le vénérable escogriffe maître en pataphysique est un hibou ébouriffé diurne qui voit la surréalité des choses, vieux sage conscient de sa folie, post-dadaïste capable de monter sur ses grands chevaux, collectionneur compulsif d’objets inutiles, Gaston fier de ses gaffes, poète intact toujours d’attaque. Entre autres choses. On ne fait pas le tour du personnage en quelques mots.

Il m’accueille dans sa maison : portillon rouillé qui grince un bonjour maladroit. J’ai traversé la rue au péril de ma vie. Passent derrière moi les voitures indifférentes. J’échappe à la circulation des idées toutes faites.

Nous entrons dans son pavillon obsolète où l’accumulation des choses est telle qu’il nous faut nous faufiler prudemment, évitant de déranger l’équilibre précaire des livres et des objets. Il me prévient que le royaume bancal appartient à une chatte que je ne verrai jamais. Mais il parait que c’est elle qui a lacéré le fauteuil où il aime se reposer. Il s’y effondre, très satisfait. On cause un peu. On cherche l’équilibre. On ne le trouvera pas.

Il se relève et décide de me faire visiter son grenier qui, bien sûr, est à la cave. Je monte donc en bas. À l’aide d’une torche électrique, il me guide dans ces pièces obscures où son trésor s’accumule depuis des années. Luisances du plastique. Scintillements du verre. Reflets de la porcelaine. Miroitements métalliques. Le faisceau de sa lampe éclaire brièvement le titre des œuvres griffonné sur une bandelette de papier.

Un nain de jardin cruel veille, prêt à trancher et réduire la tête du visiteur indélicat. Je garde la mienne sur les épaules. Jésus se libère de la croix. Il a perdu ses attaches et risque la crise de foi. Une poupée énucléée jette un œil dans le capharnaüm organisé où un cochon en caoutchouc couine. Je reste coi.

À midi, nous mangeons un très honnête foie gras en se désolant de la maltraitance animale.

Qu’on ne s’y trompe pas. Je suis ici en poésie. L’exceptionnelle et l’incongrue. Bien loin des conventions du marché de l’art sur lequel l’anar chie, toujours avec élégance et mélancolie.

L’ami Jean recueille depuis des années les objets abandonnés. Il les ramasse parfois dans la rue, à moitié brisés. Il pille aussi les vide-greniers. Il a l’art d’accoupler un bidule avec un machin, tous deux d’une parfaite banalité, pour créer un émerveillement nouveau, une idée croquignolette, un tremplin à l’imaginaire, une pensée fulgurante. Ce n’est pas rien de faire un tout avec si peu de choses.

Une cuillère devient balançoire un peu louche. Le balai ballerine s’acoquine avec le kitch d’une potiche. Le socle prend le statut de l’œuvre d’art qu’il n’a jamais portée.

Une fois le geste accompli, sans aucune fioriture, Jean laisse retomber la poussière. Elle s’accumule et recouvre tout.

On tousse un peu et on émerge dans le jardin, heureux de reprendre sa respiration. Dans la pelouse désordonnée, une chaise en fer forgé, très coquette, a grimpé sur la table. Elle exhibe ses jambes galbées dans une chorégraphie immobile qu’admirent ses consœurs. On contourne sans vouloir déranger les chaises qui resteront assises. Et on laissera aussi le chariot emprunté à une grande surface digérer les branchages qu’il contient. Le bois pourrira. Le caddie rouillera sur place. Il survivra.

Jean s’interroge : que restera-t-il de nous à part ces quelques traces de ce que nous avons pensé de tous ces petits riens dont tout le monde se fout ? En faire un musée, une fondation sur laquelle d’autres construiront leurs élucubrations ?

Après le déjeuner, Jean m’a proposé d’emporter un objet. Une spirale m’accompagne désormais. Elle n’a pas de fin.

Découvrez ici un catalogue non exhaustif de l’œuvre de Jean : https://maureille.com

Chronique poétique du quotidien 17 — 27/03/2024

Je l’ai croisé au bord de ce chemin que j’emprunte pour exercer ma pratique poétique. Il a écouté ma harangue d’apoéthicaire. Il a souri puis m’a salué en lançant les bras vers le ciel. Malgré son air bourru et impressionnant, j’ai vite compris qu’il était du bois dont sont faits les héros du quotidien. Ceux qui ont vécu avant de venir s’enraciner ici.

Il m’a invité chez lui. Il m’a présenté sa jeune femme et les trois enfants qui ne sont pas de lui, mais qu’il laisse s’accrocher à ses branches. Il accepte le nid. Son tronc craquant, mais solide les aide à grimper plus haut.

C’est un arbre bienveillant et malgré les cicatrices de l’écorce, il est toujours vert.

L’amour qu’il donne et qu’il reçoit l’irrigue. Il déguste l’élixir de jouvence distillé en ce hameau discret, perdu au milieu des collines. Il croyait venir s’y planter seul, au bout d’un long chemin qui lui a fait traverser le monde, vivre d’autres histoires, quitter le confort des futaies et trancher les lianes qui voulaient le retenir. Il espérait être tranquille à défaut d’être heureux. Il s’endormait un peu.

Elle a réveillé la sève. Il a suffi qu’elle passe et qu’elle l’éblouisse de sa très grande grâce. Il a craqué. Il s’est enflammé. Cela n’a pas été si simple. Elle était blessée. Il lui a fallu l’infinie patience et la délicatesse de ses plus fins rameaux. Pour elle, il a fait pousser une nouvelle feuillaison. Elle s’y est apaisée avant qu’éclose la passion.

Tu sens l’ardeur des braises qui couvent dans son foyer.

Nous avons partagé un repas assaisonné d’histoires. Nous avons ri au milieu des cris d’enfants et frissonné en sentant passer le temps.

Puis elle est partie rejoindre la maison qui jouxte la sienne pour y aller coucher ses rejetons. L’arbre et sa compagne savent préserver l’espace propice à l’épanouissement du feuillage personnel.

Lui et moi, nous nous sommes réinstallés à la grande table. Il m’a offert un dernier verre de vin et une tranche de silence. Puis il m’a confié son histoire d’amour. J’ai fait pareil. Nous avons partagé.

Lorsque je suis parti au cœur de la nuit, je me suis senti pousser quelques nouvelles branches.

Chronique poétique du quotidien 16 — 24/03/2024

Je dépose mon frisson de nostalgie sur la peau de la rivière. Elle frémit et l’emporte jusqu’à toi. Je sais que tu le comprendras.

La fête est finie. L’essence d’essentiel a été partagée. Elle nous a enivrés de joie, car nous avons bien senti que nous semions dans un terreau fertile nos graines de poésie. Des fleurs nouvelles écloront demain ou dans quelques années, petits bonheurs passagers qui provoqueront peut-être la vocation de nouveaux jardiniers. Nous n’en saurons rien. Ce n’est pas important. Il faut faire son travail, laisser aller et passer.

Mais je suis chamboulé. Un peu fatigué. Nous avons fait le beau temps. Il est aujourd’hui à la pluie. La tête à l’envers, je fais le gros dos et je vois le ciel basculer dans l’eau. Ce n’est pas rien de s’ouvrir le cœur en laissant pousser les petites racines invisibles qui s’enlacent à celles des amis croisés, complices spontanés de ce qui fut créé. Il n’est plus possible de les arracher.

Elles se dessècheront peut-être si nous oublions de les arroser. Mais j’aimerais que le rhizome perdure, que nous ayons soin de la belle aventure qui nous a rendus un peu plus humains.

Ce sont des mots d’amour que je pose ici. Ceux que nous ne nous dirons pas même s’ils sont là, sur le bout de la langue ou dans la boule au ventre. Que celles et ceux qui les comprennent en prennent de la graine et qu’ils l’emportent plus loin pour la faire pousser demain.

Chronique poétique du quotidien 15 — 20/03/2024

Il est bien joli ce p’tit printemps. Pâquerettes en goguette qui couronnent ma tête de poète. Pouët. Pouët. Je suis ici le roi, une fois ! Belge en vadrouille qui partage ses carabistouilles et ses instants fulgurants de réalité. Mon trésor est vaste. J’accumule. Je mesure ma chance, soupèse ma conscience et je comprends bien ne rien posséder. Je ne suis que de passage, presque aussi sage que mes images. C’est tout dire !

Je suis joyeusement fou de tout, comme enivré de beauté. Les collines me fascinent autant que le Lot qui les dorlote en les enrubannant de brumes matinales. Je m’illumine d’amitiés toutes fraîches, de sourires étonnés, de la fêlure dans les carapaces de méfiance, des petites étincelles qui scintillent dans les prunelles et de ces mots qui se partagent, rebondissent, tissent le lien du langage, apaisent un peu la rage, donnent tant de cœur à l’ouvrage.

Bien entendu, quelques portes restent closes. Il en est qui veulent tellement bien faire les choses qu’il leur est difficile d’approcher les frissons que provoquent mes pas de côté. Je respecte les petits oiseaux prisonniers.

Mais ailleurs, c’est l’envol. Vous entendez ? Les bourgeons klaxonnent et franchement je n’y suis pour rien. Je vous invite simplement à tendre l’oreille pour qu’elle s’émerveille. La sève glougloute. La rivière s’éclaircit la gorge. L’oiseau froufroute dans le soleil. Les pâquerettes caquettent. Voilà que cela bourgeonne dans le cœur des hommes. Il faut dire aussi que les dames ont sorti leur jupette, annonçant la saison des galipettes.

Moi j’ai les bras ouverts, le cœur en bandoulière, je parade un peu et j’attends ma belle qui va voler vers moi à tire d’ailes.

C’est le printemps des poètes. Et je vous dis avec le plus grand sérieux qu’il est possible de vivre des instants heureux.

Chronique poétique du quotidien 14 — 17/03/2024

Je respire. Je me pose. La solitude me prend dans ses bras tandis que je marche dans le petit chemin. Silence.

Ces jours passés, je me suis enivré de ma propre voix qui tentait de prendre au vol tous les mots qui cascadent autour de mes fioles. Il est temps de me taire et de contempler en laissant gambader dans ma tête la sarabande de mes rencontres.

J’aime les plantes et les gens qui poussent sur le bord de nos routes efficaces ou dans les sentiers négligés. Personne ne les regarde. On passe trop pressé, accaparé par l’utile inutile qui nous fait oublier de respirer. J’ai bien évidemment ce grand privilège d’avoir pour boulot à temps plein, la promenade pot éthique et de poser dans des flacons vides mes émotions.

Aussi je ne veux donner de leçon à personne et surtout pas à ceux obligés de travailler pour ne pas perdre une vie si difficile à gagner. Mais je m’interroge sur le bénéfice du sacrifice.

J’aimerais pour chacun suspendre le temps. Se poser là, un instant, devant les herbes folles et les illuminés qui battent la campagne, courent dans les collines, cheveux et pensée en bataille pour poursuivre le vent qui souffle dans leurs oreilles : « Tiens, voilà le printemps ! »

On s’assoirait au bord de la rivière. On remarquerait la violette à peine ouverte et le cri jaune vif d’un pissenlit. On saluerait l’abeille un peu engourdie.

Il y aurait tous ces humains que j’ai rencontrés : les incongrus qui n’ont pas toutes les frites dans le même cornet, mais dont le sourire géant nous éclairerait. L’amie funambule passerait en dansant sur son fil imaginaire pour nous rappeler que l’équilibre ne se crée que dans le mouvement et qu’il est plus noble de se relever après une chute que de rester à jamais immobile. Ses complices clownesques nous offriraient l’élégance tragicomique de ceux qui jouent de leur inaptitude à se glisser dans les tiroirs bien rangés de notre société. Les beaux oiseaux migrateurs venus dans leur habit de lumière pour se poser un instant près de nous avant d’aller voir ailleurs si la vie est meilleure que dans le pays qu’ils ont fui, partageraient nos gourmandises langagières pour fondre nos différences dans la joie mélancolique qui nous unit. Viendraient encore les vieux enfants amoureux du verbe, les bibliothécaires émues embrassant leurs lecteurs et lectrices qu’elles ont vus grandir, des gens d’ici, des gens de là-bas portant à bout de bras et parfois sur le dos, leur baluchon d’émotions. Et comme des arbres enracinés dans la vie, nous communiquerions par le réseau sensible de nos radicelles entremêlées. Nous ne ferions plus que nous émerveiller.

Dans ces vieilles collines qui aujourd’hui m’accueillent, je marche en solitaire pour célébrer toute cette beauté si souvent négligée. Et je dessine un mot nouveau sur le bord du sentier : Poévie.

Chronique poétique du quotidien 13 — 14/03/2024

J’ai donc inventé un nouveau métier : apoéthicaire. Quelle affaire ! Me voilà embarqué dans tout ce que j’ai imaginé. Et je suis de passage dans votre village avec ma collection de jolis flacons. Même les sceptiques s’approchent de mon étal grâce à la vaporisation de mon Fixateur d’Attention.

Mesdames, Messieurs, les autres aussi, tous mes flacons sont vides, mais je vous propose de déguster leur essence de sens ainsi que mes gourmandises langagières. Je les espère à votre goût. Que mes jolis mots guérissent les maux, réveillent les sourires, nous éloignent du pire et suspendent le temps, un instant.

Sur le marché de Catus, au rond-point de Pradines, sur la place de Mercuès, j’ai vu devant ma Remorque Remarquable, défiler petits et grands avec le même regard d’enfant qui soudain se dessille pour pétiller d’émerveillement. Alors en camelot poète, je me suis senti pousser des ailes poursuivant avec une énergie nouvelle mon discours volubile. Écoutant aussi avec émotion toutes ces histoires humaines qui viennent tourner autour de mes pots.

Voici la veuve anglaise qui a dû quitter la maison de pierres qu’elle avait restaurée jadis avec son chéri ; l’ébouriffé ours des montagnes qui se méfie de ses contemporains ; le tailleur de pierre philosophe qui a fait bien du chemin en prenant souvent les sentiers de traverse ; le joli couple d’amoureux dont c’est aujourd’hui l’anniversaire de mariage, qui a quitté sa colline pour venir me voir et qui s’en va en rougissant, main dans la main, après que je lui ai offert une dose d’amour ; ce monsieur très respectueux qui m’apporte dans un petit carton huit très jolis flacons afin que je poursuive ma pratique poétique ; cette procession d’enfants accrochés à une corde qu’entraîne leur instituteur rêvant de posséder mon Élixir d’Ubiquité et cette bande de saugrenus, trisomiques romantiques, qui entre dans le jeu très sérieux de ma petite boutique…

Je ne vends rien. Je reçois tout. Et je pense à Prévert qui grognonne si justement dans le nuage de tabac qu’il doit fumer là-bas, que la poésie est l’autre mot pour dire la vie.

Chronique poétique du quotidien 12 — 11/03/2024

Virgules torturées dans le champ caillouteux. On pourrait croire la vie entre parenthèses. Les pieds de vigne se tordent, grincent et murmurent en promettant des plaisirs futurs.

Faut-il donc toujours souffrir pour faire naître la beauté ? N’y a-t-il pas un peu de perversion humaine dans cette aptitude à chercher la douleur pour que jaillisse un jour la jouissance ?

Patience. Les radicelles s’insinuent dans la roche calcaire. Elles fouillent lentement dans l’histoire de cette terre où, comme ailleurs, tout retourne à la poussière pour former un terreau singulier. Le mouvement est imperceptible. L’eau ruisselle. L’humus se décompose. Les sédiments s’interpénètrent. L’organique épouse le minéral.

Le travail de l’homme et les cycles lunaires, la vigne silencieuse capte tout.

Elle est du bois dont on fait les héros dans un champ de ripaille que l’on croit immobile. On se trompe. Il s’agit d’un autre rapport au temps qui échappe à notre perception de promeneur passager dans cette vie qui coule, s’étire, se retient. Elle va jaillir bientôt en bourgeons éclatants, lançant ses vrilles juvéniles vers le ciel et préparant l’épanouissement du Malbec que l’homme transformera en panacée pour se croire un instant égal aux dieux qu’il a inventés.

Chronique poétique du quotidien 11 — 08/03/2024

Prenant de la bouteille et tournant toujours autour du pot grâce à ma pratique poétique, je me retrouve ici et là. Et aujourd’hui dans ces villages où des humains partagent les joies du langage et des émotions. Je sens qu’en ce printemps germent les graines d’amitié.

Et puis voici que viennent les enfants. Celui-là est un peu comme les autres bien qu’ils soient tous différents. Mais il a ce regard qui vogue vers le vague avant de revenir vers vous s’il juge pouvoir vous faire plus ou moins confiance. Ce n’est pas gagné. Il faut suspendre le temps. Il s’effarouche vite pour fuir dans ses sous-bois. Il reste aux abois.

Après avoir caressé le papier et osé y poser un peu d’imaginaire, voilà qu’il se met au travail méticuleusement. Il est parti ailleurs à moins qu’il ne soit particulièrement ancré dans le réel. Ne l’interrompez pas. C’est un petit dieu incarné qui crée son univers à la pointe de ses crayons de couleur. Il fait couler le sang, frôle la chair, pétrit la boue, laisse aller sa peine sous des rayons de soleil et fait jaillir des larmes de joie, confiant une histoire secrète qui s’infiltre dans la fibre du papier. Il finit par la graver tant il y met de la force.

Une étiquette est créée. Il me l’apporte fièrement afin que je la colle sur le flacon qu’il a soigneusement sélectionné. Il me prie d’être précis. On ne rigole pas. Il faut cacher une trace qui le dérange sur le verre immaculé. Nous jouons le plus sérieusement du monde.

Il a imaginé une potion pour que ses parents ne meurent pas.

Il possède cette conscience du tragique de l’existence qui fait de nous des êtres humains.

Chronique poétique du quotidien 10 — 07/03/2024

Madame la République française range ses enfants derrière des bancs, bien alignés par ordre de taille, les pieds plantés dans un terreau ancien mêlé aux cendres de leurs ancêtres, pour qu’ils s’y enracinent.

Un maître ou une maîtresse les arrosent tous les jours grâce à un vaporisateur breveté diffusant le calcul, la grammaire et la citoyenneté afin qu’ils poussent bien droit.

Certains, pourtant, grandissent de travers ou un peu en décalage. Ils sont alors pourvus d'un tuteur particulier, venu d’ailleurs et qui en a connu bien d’autres. Généralement des vertes et des pas mures. On ne la lui fait pas. Mais ayant aussi souffert d’un léger décalage et n’étant pas enraciné, il développe une forme d’empathie qui favorise l’épanouissement du jeune plant. Rapidement celui-ci bourgeonne, surtout à l’approche de l’adolescence.

Lorsque la pépinière devient trop chaude, le maître ouvre une fenêtre par où s’envolent immédiatement les idées les plus folles. Elles reviennent par la porte, récoltées par l’intervenant extérieur, un genre de jardinier subventionné par l’une ou l’autre institution. Il vient marcher sur les plates-bandes. On ne connait guère sa pratique. On se méfie d’abord.

Mais il sème peu à peu des graines de poésie, fait jaillir quelques sourires en prétendant que le jeu en vaut la chandelle et s’il est assez adroit, il fait fleurir la complicité.

Alors le calcul, la grammaire et la citoyenneté s’épanouissent d’une nouvelle façon. Ce qui fut semé en amont, germe tout à coup et grimpe jusqu’au plafond.

Chronique poétique du quotidien 9 — 05/03/2024

À mes pieds, coule la belle rivière. Elle s’habille de brume, joue la coquette, ne se dévoile pas encore. Elle ondoie et me jauge. Je suis un nouvel étranger porté ici par le courant de la vie.

Un touriste, peut-être ? Le genre de type qui pollue visuellement ses berges en exhibant son bermuda multicolore. Ce n’est pourtant pas la saison. Le vacancier n’est pas encore mûr.

Mais alors, que vient faire cet apoéthicaire belge qui a l’audace et l’inconscience de conduire sa remorque remarquable dans les petites routes serpentant entre les collines ? Viendrait-il fourguer ses potions, le trublion ?

Il assure pourtant ne rien vendre mais proposer l’essentiel.

À d’autres ! Elle en a vu des hurluberlus, cherchant les chèvres, voulant faire tout un fromage puis grelottant l’hiver dans des masures à peine restaurées et fuyant bien vite vers la ville qu’ils n’auraient jamais dû quitter.

Depuis, son eau a coulé sous les ponts. La rivière a retrouvé le calme, la solitude et sa puissance immuable comme celle du temps qui passe.

Elle conclut : le camelot-poète est un oiseau de passage venu se poser un instant. Elle en a connu des volatiles porteurs d’ailleurs. Elle frissonne. Dans un nouveau remous, elle rêve d’envol au milieu de la brume.

Chronique poétique du quotidien 8 — 03/03/2024

Je me suis arrêté à Noan-le-Fuzelier en Sologne, entre deux étangs dont je ne discernais plus les limites tant la pluie les abolissait. Ce n’était pas si loin mais j’étais déjà au centre de nulle part. Et certainement ailleurs.

L’endroit idéal pour faire étape épatante, manger l’œuf en cocotte où surnageaient voluptueusement trois gastéropodes supportant l’ail et le persil, déguster le verre gouleyant de Saint Amour et tailler la bavette bien saignante.

L’hôtel était vide, hors saison, hors d’âge. J’y ai posé mes bagages et mes pensées confuses. En fermant les yeux, je voyais encore défiler la route. Quand je les ai ouverts, j’étais dans le hall. Je stationnais. La patronne me confiait la clé et m’indiquait le couloir obscur qui conduisait à ma chambre.

A cet instant la gazelle passe-muraille a surgi, sans doute pour m’aider à porter mon petit sac de voyage.

- Ne vous inquiétez pas, m’a murmuré ce cher Marcel Aymé, c’est un souvenir d’Afrique et elle est très serviable.

Quand même, c’est bien chouette, la France !

Chronique poétique du quotidien 7 — 25/02/2024

Les enfants sont pathogènes, surtout en cette saison. Méfions-nous des plus morveux. Car dès que vous en multipliez le nombre et les regroupez en classes d’écoliers, ils se transforment en un véritable bouillon de culture. Vous risquez le rhume, la sinusite, le virus en mutation, l’exotique infection, voire la redoutable pneumonie si vous compliquez les choses.

N’écoutant pourtant que mon courage, je persiste et tourne avec mes potions, flacons et autres fioles dans les écoles. En tant que Président Directeur Généreux de la Grande Droguerie Poétique, je suis devenu référent culturel dans un programme destiné à donner accès à la culture et à la création aux élèves de la Fédération Wallonie Bruxelles (ministère de la Culture et de l’Enseignement en Belgique). J’en suis heureux, parfois fatigué et fier. Et je résiste donc aux microbes et à tout ce qui nous voudrait tristes, en pratiquant mon art d’apoéthicaire qui consiste à soigner tous les maux par les mots.

Les aventures se multiplient : je découvre de charmantes petites écoles de campagne ou de grandes structures séculaires, des écoles où les enfants sortent par une fenêtre de la classe pour rejoindre la récréation ou des bâtiments plus carcéraux, des enseignants passionnés dans la majorité des cas, parfois submergés par les tâches administratives, harassés par le fonctionnement des structures ou fatigués par tous les problèmes sociaux que les enfants subissent. Mais ceux qui tiennent le coup sont toujours amoureux et conscients de l’importance d’un métier qui devrait être revalorisé d’urgence.

Car les classes rassemblent tout ce que notre société en crise provoque : des élèves angoissés, mais capables de joie et d’émerveillement, des enfants en manque d’affectif tentant de se débrouiller dans leur famille décomposée, des mômes sans culture ou décervelés par la lénifiante pensée unique du grand commerce et l’imaginaire prémâché des écrans. Mais ils sont pourtant tous avides de mots inconnus, de vocabulaire luxuriant, de poésie vivifiante à la syntaxe décalée pour peu que le ludique triomphe avec le plus grand sérieux. Et ne vous y trompez pas : ils pensent ! Ils ne demandent que cela ! Il suffit de leur révéler quelques outils et les mots pour dire, et tout émerge.

Ils sont capables de créer leur propre vie, un monde qui bouge, des solutions nouvelles et des utopies rafraîchissantes par la puissance de leur imaginaire, cet outil dont ils auront le plus grand besoin.

Nous poursuivons donc patiemment notre révolution douce.

Chronique poétique du quotidien 6 — 18/02/2024

Il me faut écrire bref, car le temps passe. Vous avez remarqué ?

Et pourtant j’aimerais vous raconter toutes ces histoires improbables que je vis et glane ici et là, lors des rencontres que ma pratique poétique et simplement la vie, entraînent.

Il me faudrait être plus régulier, multiplier les chroniques puisque plus que jamais et malgré l’effondrement de la chaîne du livre et de bien d’autres choses, je crois à l’importance des mots qui nous connectent.

Mais bien souvent, face à la violence du monde, je m’interroge, bras ballants, époustouflé. Le quotidien aussi peut être soudain contaminé par l’inacceptable.

Lundi passé, j’allais heureux et à deux doigts de l’insouciance, chercher ma petite fille à la sortie de son école, dans cette ville que j’ai quittée.

Je fus soudain le témoin du tabassage extrêmement violent d’un petit fumeur de crack qui avait tenté le vol des portables de quelques grands adolescents du quartier. Ils l’ont pris la main dans leurs sacs. Et leur haine a explosé. Poursuivi comme un animal, roué de coups, hurlant des appels au secours, ensanglanté, il est venu s’effondrer au milieu d’un rang de très jeunes écoliers qui descendaient la rue pour rejoindre l’école où j’allais chercher ma petite fille. Aveuglés par leur rage, les bourreaux ne voyaient plus rien, bousculaient les enfants terrifiés que tentaient de protéger deux institutrices paniquées, tandis que comme une bête traquée, le lamentable fumeur de crack rampait sur les pavés.

J’ai osé parler à celui qui me paraissait le plus violent et dont les poings étaient maculés du sang de sa victime, gisant désormais immobile sur le trottoir. Il s’est calmé, bafouillant sa colère. Les mots rugissaient encore, mais ils ont remplacé les coups. Puis le bruit de la sirène d’une voiture de police l’a fait déguerpir ainsi que la meute de ses compagnons. Les enfants abasourdis ont trotté derrière leurs institutrices. Il n’est resté sur le trottoir que ce jeune homme sale et blessé, à moitié inconscient. Une jeune femme l’a doucement placé en position latérale. Il s’est recroquevillé, fœtus abandonné dans le caniveau.

Mes mots se bousculaient. Mon cœur battait fort. J’étais au bout du langage.

Je me suis remis en marche après avoir fait une brève déposition à un flic blasé.

J’ai été chercher ma petite fille, retrouvé sa fraîcheur, son sourire, sa confiance. Je me suis senti vieux.

Et je voudrais pourtant toujours changer le monde.

Chronique poétique du quotidien 5 — 01/08/2023

Je pratique le voyage immobile. Surtout cet été où il me parait obscène d’aller voir ailleurs ce qui y flambe si bien et d’exiger ensuite le remboursement de ses vacances annulées pour cause de catastrophe climatique. Je ne juge personne. Je m’interroge sur ces transhumances si nécessaires pour fuir, une ou deux fois par an, l’aliénation au travail. Il faudra bien un jour stopper les engrenages de la machine inconsciente. La vie y a déjà semé ses grains de sable.

Moi, je m’envole sans avion au bout de mon jardin. Cela n’a rien d’exceptionnel. C’est presque une habitude. Mes chiens me promènent. Ils ont l’art de m’entraîner par de nouveaux chemins très proches de ma maison, mais que, pourtant, je ne voyais pas. Je n’ai pas leur flair. Il suffit de si peu pour que s’ouvre une nouvelle piste : l’envol d’un insecte, un bruissement dans les feuillages, l’odeur de pétrichor ou peut-être celle d’un hypothétique gibier que mon odorat atrophié ne perçoit pas.

L’aventure est au coin d’une rue de mon village. Je prends la pente douce, explore un sentier de traverse, défriche un layon oublié dans le petit bois d’à côté. Nul besoin d’aller bien loin puisque l’infini est à portée de la main, dans la spirale de la coquille d’un escargot que je prends soin de préserver.

Je puis naviguer dans le ruisseau qui se gonfle d’importance grâce à la constance de la pluie. J’y jette mes plus sombres pensées qui s’éloignent en godillant pour rejoindre l’océan de mon imagination.

Et puis, je reviens dans ma caverne pour m’écrire des cartes postales. Je suis bien obligé d’abord de les créer moi-même, car le touriste amateur de souvenirs et aimant annoncer à ses amis ou sa belle-maman qu’il ne les oublie pas, mais s’amuse bien quand même, se fait rare dans mon Barbant Wallon. Il néglige le joli patrimoine pour s’en aller planter sa tente ailleurs fuyant la gamme très étendue de pluies : averse et déluge, bruine et crachin, ondée, giboulée et drache régionale. Y’a pas photo. Nul photographe n’a osé se mouiller.

Dans mon courrier intérieur, je me souhaite d’aller bien, de me détendre et de me reposer avant de reprendre la route et de porter ailleurs les mots qui auront décanté pendant cet été si particulier où ma fille, mon trésor, a été opérée de la colonne vertébrale afin de lui redresser l’avenir. Le réel est là, cerné de mes mots doux, mais plein d’angoisse et de tout l’amour ressenti, dans l’impuissance relative qui nous est imposée lorsque ceux que l’on aime sans limites traversent une épreuve qui nous laisse en attente, les bras ballants, sur le bord du chemin. On reste. On patiente. On accueille leur douleur et l’on prépare maladroitement une route nouvelle pour qu’elle soit très douce sous leur pas de convalescent.

Ma maison est un navire bienveillant. Il tangue un peu sous la pluie de ce mois d'été qui délave le jardin et transforme les chiens en mammifères marins. Je reste capitaine, attendant les prochains voyages au long cours. Mais pour l’instant, j’ai jeté l’ancre dans cette réalité. Le cœur est parfois à marée basse, mais l’amour monte. Et je préserve mon trésor.

Raconter des histoires — 18/05/2023

Chronique publiée dans le journal jovial, crédule, saugrenu mais outrecuidant : "el batia moûrt soû" n°87 mai-septembre 2023

Certaines ont plutôt bien réussi et franchement, ce ne sont pas les meilleures. Il faut se faire une raison : plus c’est gros et plus ça passe. Et puis l’humain est tellement terrifié à l’idée de disparaître qu’il imagine et parvient à croire n’importe quelle fiction lui promettant l’éternité. Tenez : une des plus absurdes reste quand même celle de ce type tout nu qui vivait dans la béatitude paradisiaque et qui laisse à ce qui n’existe pas, lui retirer une côte pour en faire une meuf, une chouette, avec tout ce qu’il faut. Vous connaissez la suite, plus invraisemblable encore, avec ange lubrique, vierge innocente et charpentier cocu. Cette histoire-là finit sur une croix pour mieux recommencer. Deux mille ans de scénario débile. Et ce n’est pas fini. On poursuit ou on revient même à l’improbable et au farfelu après avoir trucidé le sceptique, brûlé l’hérétique et la sorcière, massacré le sauvage qui avait l’audace d’avoir l’imagination différente. Aujourd’hui, tandis que quelques-uns se disent qu’on va droit dans le mur, qu’il s’agirait d’être un peu plus modeste en ne se croyant pas le nombril du monde pour avoir créé un dieu à notre image et qu’il faudrait enfin avoir conscience que nous ne sommes qu’une sorte de parasite dans la grande histoire de la vie, la plupart et surtout ceux qui inventent chaque jour le fonctionnement de nos sociétés en déliquescence en faisant perdurer leurs réflexes de prédateurs, imaginent de nouvelles fictions sensées résoudre tous les problèmes, les angoisses et nous faire oublier la fin de toute chose. S’ils ne proposent pas un dieu, ils ont l’art de faire glisser le désir vers des paradis illusoires préservés par le pouvoir d’achat, adorant l’argent qui n’est qu’un autre code fictionnel pour consommer en consumant.